驻村工作组的试验田

驻村工作组的试验田

环渤海新闻网消息(刘新、张磊)

在丰南区大新庄镇杜林村村南头,有一块小小的林地,透过斑驳的阳光,一株株食用菌棒如同一把把小火炬,散发着独有的光芒,照亮了这片闲置了很久的土地,更照亮了杜林村百姓的心。这就是驻村工作组的试验田,也是工作组组长孙长柱的“心田”。

这块试验田不仅孕育着乡亲们走上致富道路的希望,更承载着驻村工作组一心为民的火热情怀。在开展加强基层建设年活动中,丰南区住建局副主任科员孙长柱被派往大新庄镇杜林村驻村工作。2月14日一入村,他就开始与另外两名组员对全村286户人家进行了逐户走访,倾听群众呼声,了解群众诉求。很快,驻村工作组就为村民办起一件件实事。村里有1400亩耕地因电力不足只能靠天等雨,他积极找资金、跑手续,很快使农田浇地用电问题得到顺利解决。村内没有人行便道,他四处化缘,带领村民自己动手完成6000平方米的人行便道铺装。接下来,又是绿化工程、美化工程……在工作组的努力下,杜林村由过去的“脏乱臭”变成了现在的“绿净美”。乡亲们乐了,可孙长柱心里却还压着块石头,“杜林村一直以传统的玉米、小麦、花生种植为主,农民增收乏力,咋让百姓多挣钱呢?”这一度让他感到十分困惑。

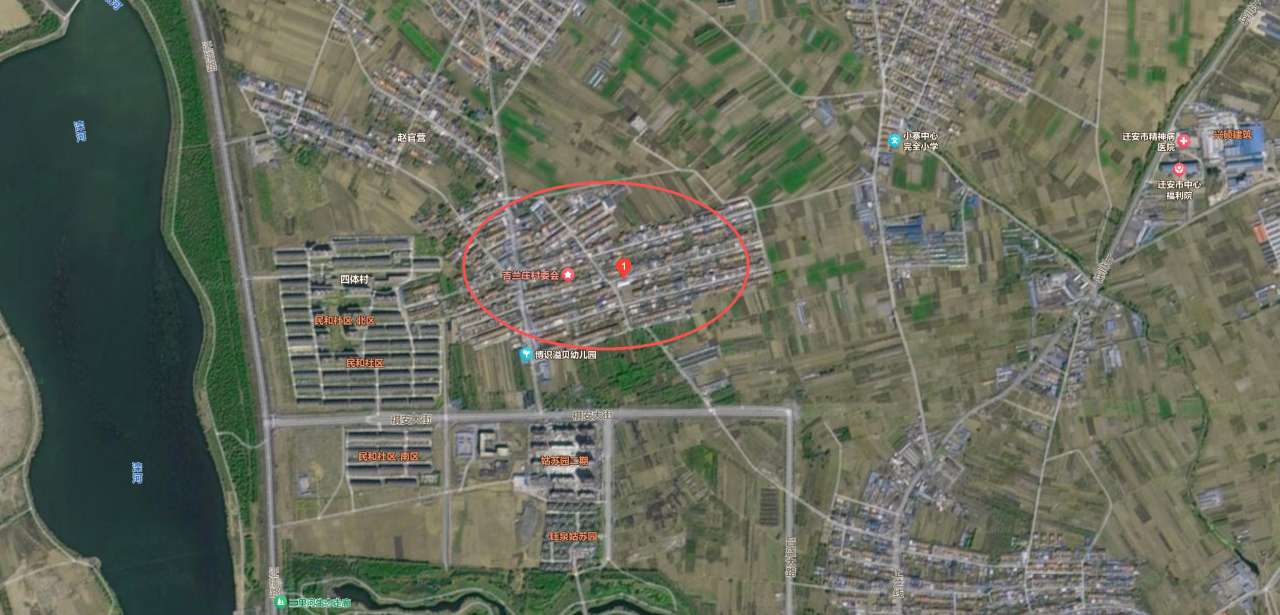

走访中,孙长柱发现村里有500亩退耕还林地,几年来一直闲置,这让孙长柱如获至宝。孙长柱是张家口农业高等专科学校农学系毕业生,曾在区农牧局蔬菜站任技术员,从事农业技术推广工作。他一边工作一边学习,通过自学考试取得了河北农业大学的本科学历后,在乡镇担任农业技术综合服务站站长。

经过考证,孙长柱萌生了利用这块土地发展食用菌种植的想法。但考虑到任何农业项目都有一定的区域局限性,存在一定的风险,为不让老百姓承担风险,孙长柱决定自己试种,成功后再推广。他选择了村南的一个垃圾场,经过一个星期的整理,硬是开垦出一片开阔地,变成了他的试验田。

今年4月份,孙长柱多方联系,购得平菇和黑木耳菌种,自己亲自制作菌棒。虽然只有六分半地,但需要制作2000个黑木耳菌棒和2500个平菇菌棒。为确保试验效果,4500个菌棒几乎都是他和驻村队员亲手制作出来的。菌棒制好后,他像照顾自己的孩子一样,每天都要多次查看菌丝的生长情况。5月15日,试验田采摘第一批新鲜的平菇。6月8日,黑木耳成功采摘。试验田共产出干木耳100公斤,平菇3000公斤,产品全部售出,折合亩纯收入达2万元。看到试验成功,孙长柱黑瘦的脸上露出了欣慰的笑容。

眼看就快进入秋季了,考虑到秋季气候不太适合黑木耳的栽培、平菇如果面积过大势必会造成销售压力等问题,孙长柱上网查询并与食用菌专家取得联系,进行深入探讨论证。经过各项指标的对比,他发现秋季种植鸡腿菇更适合。

如今,18户村民在孙长柱的指导下,已经完成了拌料、发酵、铺床、播种,40亩鸡腿菇全部收获后预计可为农户增收80万元。村民易桂清动情地说:“孙长柱就像一位老大哥,一心想为我们干事,看到他忙活,大家心里真是说不出的感激。有他带着我们种蘑菇,我们心里踏实!”

发展壮大食用菌生产这一新兴产业,建立经济合作组织,搞好产前、产中、产后服务是关键。为此,孙长柱指导村民建立了“建兴食用菌合作社”,并积极联系经销商达成收购意向,建立长期的合作关系。

目前,村南那片六分半地的试验田,似星星之火已在老区村的土地上点燃,40亩、80亩、100亩……孙长柱以踏实的作风和务实的精神践行了自己“留下一个产业,传承一种精神”的驻村誓言。

关闭

关闭

评论