洪水顺利过境 香河无一人伤亡

7月28日,在廊坊市防汛抗旱指挥部办公室,有着30多年防汛经验的防汛顾问杜占圈跪在地上,指着廊坊市防洪工程位置示意图讲起“7·21”之战。

7月21日夜晚,廊坊及上游地区罕见的短历时强降雨,使该市北部各河及中部大清河北支相继发生洪水。本次暴雨洪水骤涨骤落,是继廊坊市“94·7”、“96·8”洪水以来最大、最强的一次。北运河最大洪峰流量1280立方米每秒,即将达到1330立方米每秒的设计防洪标准;青龙湾减河洪水达到了设计流量,是河北省“7·21”洪水唯一一条达到行洪极限的河道。

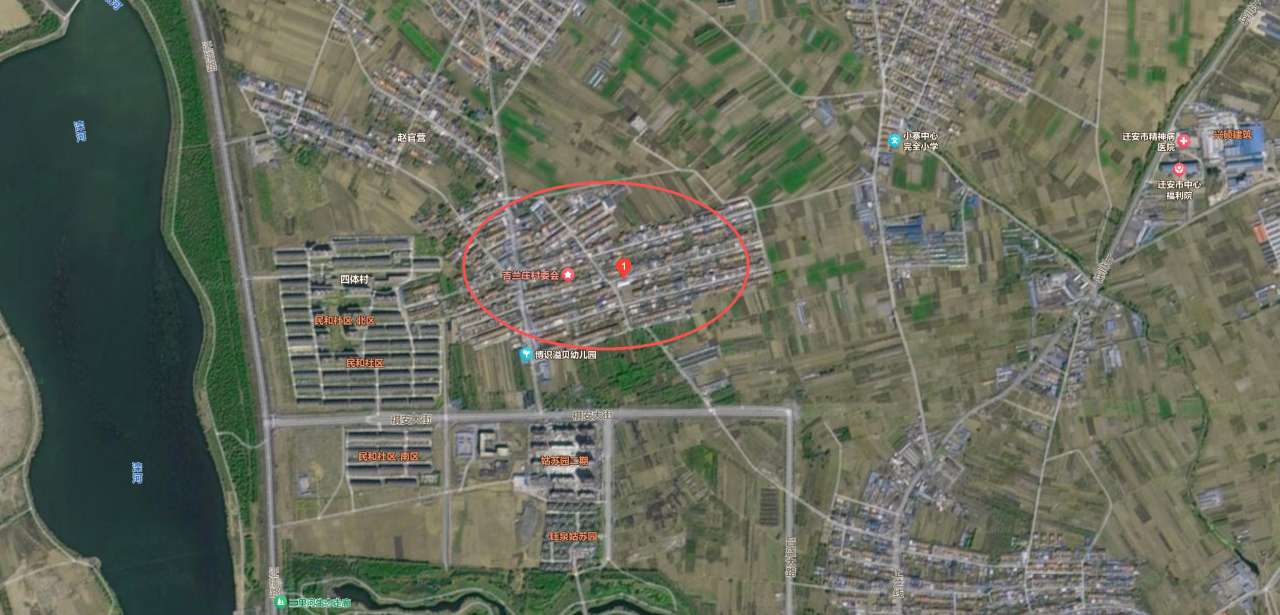

而廊坊香河所处的特殊位置,在严峻的防汛形势下,又肩负着“上保北京、下保天津”的防汛责任,而在这场抗洪战斗中,凭借科学调度、全民抗战,香河在无一人员伤亡的情况下,让洪水顺利过境。

4000多人上堤筑起“生命线”

香河县仉村大桥下,4000多人连夜筑起的高一米、长2000余米的子埝,可以说是青龙湾减河左堤五百户镇17个村街的“生命线”。

杨涛,五百户镇经委主任,当时河堤抢险的总调度。“我是凌晨一点多到的河堤,当时眼看着河水上涨,大概半小时就上涨10厘米左右。”青龙湾减河左岸的行洪河道紧邻河堤,中间并无河滩,河水上涨,直接冲刷河堤,一旦决堤,河水几秒钟便可到达距离河堤只有200米的仉村,其他堤外村街也不可幸免。

22日凌晨两点多,常备队、县镇调集的人员共2000多人开始上堤抢险,“紧急调用了挖土机、装卸车等,从附近的学校操场、耕地中取土。”杨涛说,凌晨5时多,各村大喇叭一广播,又呼啦啦来了2000多人,青壮年在堤上抢险,年长的在村子里组织村民转移。

仉村60多岁的老党员杨贵富和儿子都上了河堤,当时镇领导劝说他们回去一位带着家属转移,老人说啥也不回去,跟儿子说,“你回家把你媳妇、你妈送走”,儿子一边扛沙袋一边说:“送啥送,抢堤要紧。”

仉村的付玉明,一直在厂子上班,多年没干过体力活了,抢险中他搬运了几十袋沙土,付玉明说:“当时根本不知道累。大伙儿啥也不说,就闷头实打实地干,谁也不惜力。加固河堤,那就是保家保命啊!”

青龙湾减河平日水并不多,7月21日大雨之前,水位在仉村大桥桥墩平台以下一米多,从桥墩上过水后留下的痕迹可以看出,当时洪水已经到达平台以上5.3米左右,距桥面不足两米,而此处的河堤比桥面要矮两米左右,4000多人用4万多个沙袋堆高的子埝可以说是村民的“生命线”。

村民凌晨冒雨大转移

7月29日,天空格外晴朗,香河县安平镇谭村75岁的谭志忠揪着的心终于抻开了。谭村位于北运河行洪河槽与外围河堤之间的河滩上,22日中午时分,最大洪峰通过谭村所在的区域,水已与河槽平齐,“幸亏水没有出槽,如果洪水出槽,我们村立刻全部被淹。”他记得转移的时候,村民能用的交通工具都用上了,电动车、农用车、汽车一辆辆匆匆离村,秩序井然,在风雨交加中,亲属乡邻搀扶着,呼喊着,现在想来依惊心动魄。

谭德山是谭村的村支书,22日凌晨,村里的巡堤员观测到水位不断上涨,他和村干部都聚到了村委会,与此同时,镇上的工作组也冒雨赶来。安平镇镇长李爱兵说,安平镇共有6个村位于河堤内,接到上边的汛情报告,知道上游在往下放水,镇上组织6个工作组立即进村。凌晨3时左右,各村先用大喇叭把村民喊醒。各村村干部和工作组又发动了党员、村民代表共50人左右,分成10组,各组负责几十户人家,挨门挨户敲门。

凌晨4时45分,接到转移命令,各村立即开始组织转移,“我们从村民中征调了多部车辆,拉上没有车辆的村民及时离村。”早晨7时,两个小时时间,安平镇6个村的近5000村民全部转移至堤外的中小学内。

22日17时多,一级响应解除,村民们陆续回家。

此时,在廊坊市防汛抗旱指挥部办公室里,各级领导和专家也都长出了一口气。杜占圈说,“21日晚,我们共收发30多份汛情汛令,省防汛抗旱指挥部连夜帮忙协调国家防总、海河防总及北京、天津防汛抗旱指挥部调整北运河调度方案,通过北关分洪闸向运潮减河分洪,通过木厂闸向天津北运河分洪,减轻了北运河和青龙湾减河的行洪压力,这也是确保香河洪水安全过境的重要因素。”(记者 刘岚 通讯员 齐婕 许兰彩)

关闭

关闭

评论